时间:2025/7/21 20:28:48 来源:重医附一院

分享到微信朋友圈

有一年,刘约翰应邀到重庆某医院会诊,患者是重庆钢铁公司的一名年轻工人,平常身体很棒,也没有什么病症。这次发病,出现高烧、黄疸,经过两个星期的治疗,高烧退去,黄疸不减,而且有加深现象。经检查,病人大便里有点白色,血液中白细胞计数增高。

后来,这位病人转到了重医附一院传染科进行治疗。刘约翰叮嘱,一定要注意在大便里寻找寄生虫。医生照此执行,经过反复化验,最后找到了华支睾吸虫。这是重医附一院发现和收治的第一例华支睾吸虫病人,属急性暴发性感染。

原来这个年轻人有一个怪癖——喜欢生吞小鱼,一次七八条,吞的时候,张开大嘴,将鱼头朝下尾朝上一气吞下,这也是他患病的原因。

病患确诊后,刘约翰又及时带领大家进行流行病学调查。刘约翰说:“搞传染病治疗和研究的人,一旦发现病源,必须穷追不舍,以免大的疫情出现。”

人物名片

刘约翰(1920—2013),浙江宁波人,传染病学专家。1944年毕业于国立上海医学院。1949年以后,历任上海第一医学院副教授,重庆医学院副教授、教授,重庆医科大学传染病寄生虫病研究所所长,国务院学位委员会医学评议组第一、二届成员,中华传染病寄生虫病学会常委与热带病寄生虫病学组组长,卫生部医学科学委员会,全国血吸虫病研究委员会委员,四川省第三、五、六、七、八届政协委员,四川省第一、二届科技顾问团成员,四川省高级职称评审委员会委员,四川省科学技术评审委员会委员,中华医学会四川省分会常委,重庆市第八届政协委员,重庆市首届科技顾问团成员,中华医学会重庆分会常委与传染病学会主任委员,英国皇家热带医学与卫生学会成员,WHO Informal Working Group on Echinococcosis成员。曾任《实用血吸虫病学》主编,先后发表论文130多篇。九三学社社员,享受国务院政府特殊津贴专家。

学医之心起于霍乱

1920年农历九月七日,一个男孩在浙江省宁波市孝闻街15号诞生,他的父亲为他取了个左邻右舍都觉得诧异的名字:刘约翰。

刘约翰的祖父母都是勤劳持家的人。祖父在孝闻街开了一个小杂货店,卖点日常用品和一般的生产工具,进货出货,盘点记账,都要亲力亲为。历经艰难,积沙成塔,终于购房四五间,置地七八亩。刘约翰的父亲刘贤良是祖父母宠爱的独子。从小,家里人并不要求他多干活,而只让他读书识字,望他能成大器,光宗耀祖。刘贤良中学毕业后,经亲戚介绍进了宁波华美医院附属浸礼会医学校学习医学。医院里不多的外籍医师从医的同时又以中国师傅招收徒弟的方式招生,一年只收一两名而已。刘贤良跟着老师学习医学知识、问诊查房,其一丝不苟的科学态度与操作实践的方式使刘贤良进步很快,在四里八乡名声渐起。受外籍老师的影响,刘贤良打破了以字辈取名的传统家规,给儿子起名刘约翰,心底多少也希望他今后跟自己一样学医,服务社会。

刘约翰1935年7月至1938年6月在宁波浙东中学读高中,就在他毕业那个夏天,宁波霍乱流行,令人触目惊心。刘贤良在一座破庙里对乡亲们施以援手,积极救治。刘约翰看见病人上吐下泻,眼窝深陷,声音嘶哑,黄皮寡瘦,有气无力,神态恐慌,心里也非常紧张,但他见父亲镇定自若的神情,“咚咚”直跳的心也跟着平静下来。父亲需要搭把手时他赶紧趋前,不避呕吐污秽,打扫卫生,还学着指导病人与亲属怎样避免交叉感染。就在那时,一颗悲天悯人的种子悄悄种下。许多年以后,刘约翰在一份《自我鉴定》里朴素地写道:“高中毕业那年夏天,宁波发生霍乱大流行,家父在一庙宇内抢救病员,常带我去做伴。当时为医师的神圣任务所感,立志报考医学。”

炮火声中的学习岁月

刘约翰没有走他父亲在浸礼会医学校师从外籍老师的学医之路,而是在父亲的鼓励下,于1938年7月考上了国立上海医学院。在校期间,他省吃俭用,一门心思扑在学习上。但淞沪会战后,上海沦陷,再也没有一所学校放得下一张平静的课桌。

从1939年9月起,国立上海医学院开始分批内迁。刘约翰他们撤出上海则更晚,他的简述写道:“1941年,读完医三之后,学校内迁,先至云南昆明白龙潭,又至重庆歌乐山。此后与家中失去联系。”其时,内迁的60所大专院校中,总共有40所落脚在重庆及其周边区县。歌乐山一带也聚集了众多的机构和学校。

抗战时期,重庆的生活异常艰难,饭吃不饱,水也欠缺,灯油更是不够,晚上无法学习。秋冬之际,常常大雾弥漫,眼前茫然一片。1938年2月18日—1943年8月23日, 在长达五年半的时间里,日机轮番对陪都重庆展开“无差别轰炸”,妄图摧毁中国人民抗日的精神意志。刘约翰和同学们站在歌乐山上,看得见山下城里硝烟四起,听得到连绵不绝的警报声和轰炸声。学生们深深感受到了祖国和人民遭受的苦难,想早日学成,上前线救死扶伤。他和同学一样,也非常想念亲人,担忧父母的安危。在时代和生活的多重压力下,刘约翰没有放弃任何学习的机会,反而更加执着。与此同时,他还被聘为学校图书馆的管理员,每月有了少许津贴。

1944年上医毕业生在重庆合影,

毕蝉琴(第一排右三)、吴祖尧(第二排左一)、

刘约翰(第三排左五)后来参与重医创建

1944年6月,刘约翰正式从国立上海医学院毕业,获得了医学学士学位。当年7月,他被位于重庆高滩岩的中央医院(国立上海医学院的合作单位)聘为内科住院医师,直到第二年抗战胜利、日本投降后,他才随医院返回了上海。

1948年,他与同为医生的胡景楣在上海喜结良缘。婚后,陆续有三个孩子出生。

血防战线的光荣起点

在刘约翰的从医经历中,他在血防战线取得的成绩无疑是重要的一页,可在他的简历和自述中,却写得极其简单,我们只能从中寻找一些蛛丝马迹。在他的一份简历中,有这么一行文字:“1950年1月—4月参加中国人民解放军第三野战军之血吸虫防治工作时,曾立干部三等功。”这是怎么回事呢?中华人民共和国成立初期,第三野战军第九兵团司令员宋时轮所辖部队驻防上海及周边一带。1949—1950年间,部队战士因在湖泊河道里游泳而感染血吸虫病者达33891人,严重影响了部队的战斗力。第九兵团和上海市高度重视,上海市迅速组织了1000余名医务工作者和学生奔赴沪郊部队驻地,为解放军战士治疗。据记载,1950年1月—4月共治愈了1万多名战士,还有1000多名战士继续接受治疗。在这场血防“战役”中,上海医学院出人出力出智慧,许多著名专家都上了第一线,而刘约翰在这支血防队伍中担任罗店分队队长,立了三等功。这是刘约翰在中国血防战线与血吸虫作战的光荣起点,从此他也成为中国血防战线的重要角色。

1952年2月,刘约翰又接到任务,担任上海医学院血防大队大队长,到上海青浦县进行血吸虫病防治工作。青浦县是中国血吸虫疫情的重灾区。据历史记载,青浦县当时有30多万人口,而患血吸虫病的就有15万左右,感染率极高。其中晚期血吸虫病病人6014例(占病人总数的3.8%)。病人“肚子像西瓜,脖子像丝瓜,手臂像黄瓜,脸色像菜瓜”。当时感染最严重的任屯村,1949年前有121户绝户,仅剩1人的有28户,1949年全村人口仅剩461人,其中患血吸虫病的97.3%。有人总结出血吸虫病有六害:害生命、害生长、害生活、害生育、害生产、害生趣。

上海第一医学院1957级学生,后来分配到重庆医学院成为刘约翰同事的马映雪记得当年在青浦县七宝镇参加血防工作的往事。七宝镇是血吸虫病的高发之地。当时,上医1957级的学生都被动员起来,下放到农村参加血吸虫病的预防和救治去了。学生一般两个人一组,一人当医生,一人当护士,有时既当医生又当护士,吃住都在农民家里。而在一线具体指导学生的就是刘约翰。1953年7月之后,刘约翰在上海第一医学院附属华山医院任传染科副主任,还担任了传染病寄生虫病教研室副主任,已具有相当的治疗经验与科研能力。那时刘约翰年轻、精力旺盛,几乎天天骑着脚踏车奔波于青浦县的农村。一个镇一个镇地跑,一个村一个村地跑。他要与每一个血防小组见面,指导工作,沟通和交流情况。具体地说,他一是要查小组每天的工作记录,特别是病人粪便的收集与寄生虫虫卵的化验情况和统计情况;二是要详细了解病人的治疗情况;三是要了解当地血防措施的落实情况。

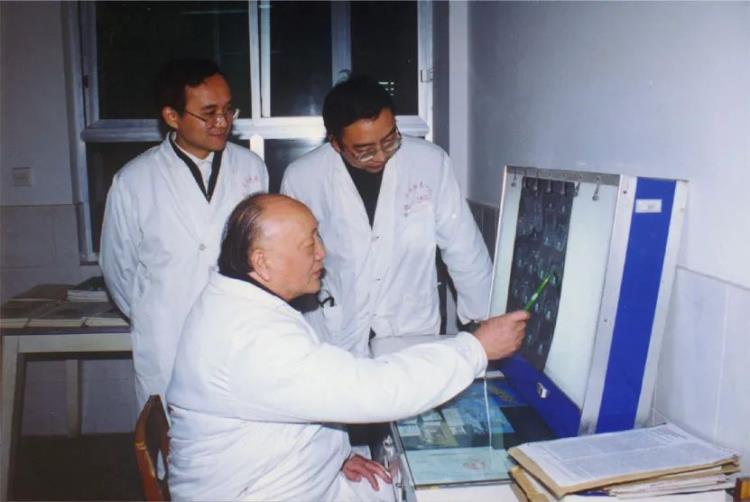

刘约翰在做科研

收粪便起初并不顺利,有的农民一开始不理解,也不愿意配合,特别是看见女同学上门收粪便总是能推就推,能躲就躲。还有小孩子嘻嘻哈哈跟着起哄,叫医生“收屎医生”“验屎医生”。刘约翰和工作组的成员尽量耐心做思想工作,进行科普教育,慢慢消除了一些“老顽固”的顾虑,从收粪便到化验也变得有条不紊,建立起了良好的工作规范。血吸虫病的治疗则具有更大的严峻性和挑战性。当时治疗的药物主要是锑剂。锑剂用于治疗血吸虫病始于1915年,在当时是治疗血吸虫病疗效最好的药品,几乎无可代替。但病人使用锑剂后常常会发生恶心、呕吐、腹痛、腹泻、头晕及寒战等症状,不良反应很多,毒性很大,严重者可能致死。孕妇血吸虫病患者使用锑剂后容易引发流产或早产。而且,经锑剂治疗者仍有一定的复发率。在实际治疗中,锑剂一般采取静脉注射,稍有不慎,药水漏在皮下,就可能发生红肿、剧痛及溃烂,心脏副作用也难以承受,严重的还会导致死亡。因此,刘约翰与工作组成员对病人的年龄和病情等进行全面了解和分析,根据病人个体情况调整药物剂量,仔细观察和记录病人的不同反应,对危重患者还**加以特别监护,尽量减少治疗过程的危险性。

在与血吸虫作战的过程中,查灭钉螺也是一项重要的任务。南方地区的钉螺很多,繁殖很快,一年中有两次季节性繁殖高峰。由于农民生病导致农村劳动力紧缺,刘约翰和马映雪等师生还要参加当地的灭螺工作,包括河岸清淤、河渠整治、挖土翻晒等。此外,血防小组成员还反复动员农民改变日常生活习惯,不直接饮用河里或田里的水,不乱排乱倒粪便,不在河边洗刷马桶等。由于经验丰富,1952年前后,刘约翰还曾被华东地区卫生部门调派到苏北高邮血吸虫病典型实验区担任技术指导,工作了三个月。

创业时的“刘约翰时间”

1959年3月,已是副教授的刘约翰放弃优越条件,从上海第一医学院调到了重庆医学院,开始了艰难的创建时期。

今天的重医与重庆主城是融为一体的,但当时并不如此。重医离大坪不远,而大坪以前有不少牌坊,其实那是主城迎来送往的地方。大坪之外,即是出城,丘陵和农田四处可见,交通也不方便。重医创业之初,附一院建筑少、床位少、设备少,一位老重医人说:“感觉像中专。”

1959年7月,重庆医学院附属第一医院成立传染病学研究室,刘约翰担任传染科主任。科室创建之时,他事无巨细,一心扑在疾病治疗和研究上,往往下了班还待在医院,要么在办公室做记录,要么阅读医学文献,如果病人有什么情况他也随时去查看。有时候,年轻的医生看见他不走也不好意思马上走,也有的年轻人见夜太深,就善意地开玩笑提醒他:“刘主任,你的表是不是停了呢?”他会抬起头来若有所思地答:“哦,停了吗?”刘约翰的同事说他有上班时间,没有下班时间,只有“刘约翰时间”。

刘约翰(中)和王其南(右)在接待外宾

刘约翰对病人的病情动态非常了解,他也善于在医护过程中发现问题并及时提出解决方案。邹启元、卢仙娥、蒋玉富等几乎都提到一件事:有病人在床上解大便,然后拿去化验,可是化验的时候发现,不同情况检查结果有明显差异。问题在哪里?刘约翰等经过观察与比较,发现便盆有一定温度化验效果好,便盆是冷的效果就不好。因此,传染科要求医护人员在做某些寄生虫化验时,便盆要用水温一下。刘约翰如果在场,他会下意识地去摸摸便盆,感觉温度如何,冷了就马上提醒用水温一下,非常注重工作中的细节。“发现苗头,走在前头”,这是刘约翰在传染病和寄生虫预防和治疗中的重要观念。20世纪60年代中期,重庆610厂突然出现比较多的工人患病的情况。该厂医务室把病当普通的感冒发烧来医治,但病情反复,不见好转,厂里人心惶惶。该厂只得求救于重医附一院。刘约翰等医护人员急赴厂里,对工人进行救治。通过化验,他们发现患病工人身上都有同样的寄生虫,最后确认为肺吸虫。通过流调,终于搞清楚了寄生虫的来源。原来工人们曾经到潼南县参加集体劳动,口渴之后喝了溪沟的水而感染了肺吸虫。问题找到,对症下药,疗效良好。刘约翰经常强调“科研与现场结合”,他也总是及时地出现在“现场”。刘约翰等医生不断积累四川省的肺吸虫病病例,发现肺吸虫不止在肺上定居,而且可能在人体的不同器官和部位定居,特别是发现了它的另一种寄生方式—幼虫移行症,就是以幼虫移行方式在皮下、胸膜游行。刘约翰等总结新病例和新症状,将此病命名为四川肺吸虫病。刘约翰对日常管理也很较真,比如对动物就如此。1965年他在《自我鉴定》中写道:“教研室原来白手起家,是在条件极为困难的情况下创建的,少花钱,多办事。但就目前情况来看,已出现大手大脚、浪费的萌芽,如实验室的动物因饲养不良,死亡较多。”刘约翰对同事和下属态度一贯是好的,人们很少看到他发脾气,不过有一次一位小同志将实验用的钉螺喂死了,同事看见他真急了,听他反复说“怎么这个样子”“怎么这么不负责任”,旁边的人都不敢做声。有一回,一位同事看见刘约翰带了保温饭盒上班来,一打开香喷喷的,以为是他自己的伙食,没想到他让实验员拿去喂猫。原来他听说做动物实验的猫受感染后没了胃口,便从家里弄了猫最爱吃的泥鳅来。刘约翰有一回还郑重其事地说:“应该给它们(实验动物)建一个纪念碑。”刘约翰1994年4月退休。甘华说,记得有一年,重庆大学校足球队的一个守门员生病住院,专门请了老主任刘约翰参加会诊。病人手术后,刘约翰主任以80余岁高龄,在身患严重肾病和高血压的情况下,坚持参加患者的病理检查,**制作病理切片,并用显微镜逐张切片地找寄生虫或虫卵,最终诊断明确,未发现寄生虫感染,而为脑部肿瘤。老先生兑现了医生永远在现场的诺言。

上山下乡仁心大爱

钱惪、刘约翰等在创建重医的同时,还把寄生虫防治以及血防工作的理论知识与实践经验带到了四川省和重庆市,因此,他们被一些农民和牧民喊为“救命恩人”。

绵竹县血吸虫病防治所支部委员于1965年7月7日给刘约翰写了一份鉴定。其中写道:“他对每一个病人的情况甚至姓名,都很了解、很清楚。每天工作到深夜。有时为了病人,睡也睡不好,只要哪个病人有什么情况,随叫随到。如病人分气候,由于治疗时间较长,耽误了农业生产,心里着急,加之有药物反应,病人精神不大正常。刘教授经常关心他的病情,**陪他散步,安慰病人。虽然刘教授有椎间盘突出症,常常腰痛发作,但从未休息,仍然坚持工作。”那时下农村,从来都是同吃、同住、同劳动。

刘约翰指导年轻医生

1970年,刘约翰随队到眉山县太和区从事血防工作,年轻的张才全担任队长。四川农村的农民住房散居的多,搞血防必须走村串户。张才全说,农村狗多,见了生人就咬。年轻人拿着木棍走在前面,吆喝狗,刘约翰怕狗,小心地紧跟着队伍。不过一旦到了院子,哪怕有狗,他好像也忘了,会仔细询问病人情况,观察变化,还盯着病人把药喝下。农村的院落一般周围都有树有竹,天黑什么也看不清。有一次,天黑才回住地,刘约翰看不清路掉进了粪坑里,等他爬出来全身都是粪水,狼狈极了。可他洗衣服也不行,就在水田里抖那么几下。不过,只要搞科研,他就完全换了个人。

陈雅棠是中国高考恢复后刘约翰教授的第一个硕士研究生与第一个博士研究生,他也曾在20世纪80年代前期跟自己的老师上山下乡从事血防工作。安县于1956年发现钉螺和血吸虫病患者,是四川省血吸虫病重流行区之一。安县的海拔高处有3000米以上,交通极其不便,农民居住分散。在那里从事血防工作,艰难困苦甚至生命安全风险也可想而知。刘约翰当时60多岁了,仍然坚持在一线从事血防普查与治疗工作,而且亲力亲为。一个村,如果出现一个或者几个病例,那么几百人都要做检查,一个不漏。检查,必须做到“三送三检”,即每人每天要送一次大便,连送三天,连检三天。农村缺劳动力,农民怕耽搁上工,而且还有生活习惯、生活顾忌等,有的人包括病人不够配合,因此刘约翰等总结出一句话,叫“各拉各的屎,各吃各的药”。“各拉各的屎”说起来简单,其实一点也不简单。比如某家有五口人,有人一早拉了屎,把自己的一分为五,交给血防人员了事。这样完全达不到检查效果。所以,血防人员要堵住农民家收大便。晚上没有电灯,刘约翰等医生经常打着手电筒在显微镜下查毛蚴或数毛蚴,毛蚴必须要分出公母,因为母的排卵。杀血吸虫,主要看灭雌率如何。对病人,则要求“定时定量”“看药下肚”,以保证疗效。

刘约翰另一个突出业绩是在棘球蚴病的治疗与研究方面,他晚年对棘球蚴病花的心血最多。刘约翰曾经到甘孜藏族自治州的石渠县治疗棘球蚴病。石渠县是四川省最偏远、交通最不方便的县之一,境内平均海拔4000米,高原上人的呼吸也很困难,更莫说调查与治疗了。由于棘球蚴病的中间宿主为动物,刘约翰也因此两赴新疆畜牧区进行调研与救治。在治疗上,以前的治疗手段主要是手术切除,但是手术切除之后仍然复发率高,其原因在于寄生虫在肠道形成的囊块切除后还会重新感染。陈雅棠认为,刘约翰对多房棘球蚴病的治疗在中国具有开创性,其特点一是使用化学药物阿苯达唑进行治疗,而不是通过手术治疗;二是通过长疗程、大剂量药物治疗,如其中的一例治疗期长达两年多。通过以上方式治疗,病灶缩小,虫体钙化,之后再进行手术就好多了。这种病,刘约翰等治愈了40多例,积累了丰富的经验,同时开辟了新的治疗方向。

陈雅棠说,真正的导师,是率先垂范;真正的医生,是仁心大爱。

难忘的“血防-846”

不断积累、不断探索和不断追求使重医血防团队在新药合成上取得了重大突破。1964年4月,重医附一院传染病教研室开展新药筛选工作,最终发现“血防-846”(六氯对二甲苯)对动物血吸虫有显著疗效。1965年中央“血防九人小组”为此在成都召开专门会议,与会代表认为“这是血吸虫病治疗史上划时代的创举,跳出了半个世纪沿用锑剂的框框,开辟了血吸虫治疗史上的新纪元”。

钱惪(中间)、刘约翰(右)和王其南(左)

今天的重医人,说起“血防-846”还难以忘怀。锑剂贡献大可是毒副作用也比较大,因此,血防战线的研究人员总在筛选新药,以替代锑剂。当时,医学界也有比较极端的看法和观点,认为一定要用中草药来取代锑剂,所采用的基本上是比较老的民间方子,如打蛔虫的和泻药之类。刘约翰决定通过科学研究来得出结论。张才全清楚记得,刘约翰将实验分成两个小组进行,一组是“血防-846”,一组是中草药,“血防-846”吃七天,中草药也是吃七天。不同组的病人吃完药之后每天要查大便里的毛蚴,或者通过大便孵化找毛蚴(大便加水搅拌,之后提取漂浮在上面的物质,再找毛蚴),在显微镜下仔细查找,然后再根据化验情况诊断,确定到底哪一组的药好,效果如何。这个比对方法工作量很大,虽然也有卫生员帮忙,但是刘约翰不少时候都**取样化验,大便又脏又臭,他也不避不嫌。刘之龙回忆,刘约翰主持了新药改良。当时锑剂是静脉注射,而“血防-846”改为口服药,剂型的改变非常重要。在“七天疗法”中最先使用水剂口服,后来通过大便分析发现,水剂药物不能完全溶解,服药后,大便里有不少结晶,也就是说,药物没被完全吸收,药效难以完全发挥。后来由水剂改为油剂(芝麻油)口服,效果好多了,可是通过观察又发现油剂遇冷仍有结晶的现象。于是,考虑将油剂加热到一定的程度再给病人服下, 以最大限度发挥疗效。卿锡元至今还记得一个细节,当病人服用油剂药物后,往往会有不舒服或恶心症状,刘约翰告诉她说,最好给病人准备点咸菜,让病人吃了舒服点。继“血防-846”之后,刘约翰团队又进行了“7505”与“7720”药物的临床及实验研究,其中“7720”是“7505”的改进型,毒副作用较小一些。到了20世纪70年代,治疗血吸虫病的新药吡喹酮问世,吡喹酮对血吸虫、绦虫、囊虫、华支睾吸虫、肺吸虫、布氏姜片吸虫均有疗效。但是刘约翰等通过实验室相关程序与急性毒性小白鼠实验,有了一个重大发现,就是吡喹酮有左旋与右旋之别,右旋有毒性而左旋则无,通过反复比较,确认左旋疗效最好。由此用合成吡喹酮的中间物为原料,以自行探索的拆分剂成功合成左旋吡喹酮,相当于在吡喹酮中提炼出了精品。左旋吡喹酮在湖北省和四川省血吸虫疫区407例病人的治疗中,远期疗效达87.7%,毒副作用小,病人耐受良好。刘约翰、严燊和领衔的学术成果“左旋吡喹酮的化学合成、药理与治疗日本血吸虫病的研究”,获得了1988年四川省科学技术进步二等奖。

刘约翰(右)接待外宾

几十年来,刘约翰及其团队科研成果丰富。他先后在国际国内刊物上发表论文130余篇(含合作发表),主编与参编著作10部。据不完全统计,他1958年以前发表论文近20篇,20世纪60年代发表11篇,1979年之后发表论文87篇。可见,刘约翰大部分论文、论著的完成是在他60~80岁期间,他89岁高龄时撰写的SCI论文Continuous albendazole therapy in alveolar echinococcosis:long-term follow-up observation of 20 cases还被国外专业期刊Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene正式收录和发表。刘约翰一生从事传染病与寄生虫病的治疗与研究工作,特别是在血防战线上成绩显著。1956年,他获得了“全国血吸虫病防治工作先进工作者”称号;1978年作为医学界的代表之一光荣出席全国科学大会,殊为不易。为人民大众,他以生命救助生命,以生命点燃生命。

排版|初审:周雯婧

编辑|复审:宗华月 陈朝琴

终审:刘伟

主编:薛钦泽

审核:薛成毅