时间:2024/9/2 12:41:54 来源:新文网

分享到微信朋友圈

图 文/刘远飞

在岁月的长河中,武术,宛如一位忠诚挚友,始终陪伴着我,走过人生的漫漫长路。它虽非璀璨明星,却如温暖明灯,照亮我前行的方向;亦非澎湃波涛,却似坚实力量,在我的血液中静静流淌。它,更是一种难以割舍的缘分,深深扎根于我的内心,犹如一颗顽强的种子,在心灵的沃土里茁壮成长。

童年之际,一次偶然,电视上的武术表演跃入我的眼帘。武者们身着练功服,身姿轻盈矫健,动作如行云流水般自然。他们的拳脚仿佛蕴含无穷力量,每个招式都散发着独特魅力,瞬间点燃了我心中对武术的渴望之火。彼时的我,犹如一只渴望翱翔天际的雏鹰,对广阔的武术天空充满向往;又似一艘扬起风帆的小船,急切地想要驶向武术的浩瀚海洋。

20 世纪 60 年代末,小学二年级的我得知家族长辈姑婆赵淑华和姑爷在重钢武术队担任教头,颇有名气。尽管家境贫寒,但母亲期望我习武成才,便托姑婆的师弟刘志新老师教我武艺。

我家住在渝中区国际村。每天天未亮,母亲就让三哥陪我去鹅岭公园习武。清晨的公园宁静而美丽,空气中弥漫着淡淡花香,仿若梦幻仙境。凌大师兄早已在此等候,他的身影如青松般挺拔,给人沉稳坚定之感,仿佛一座屹立不倒的山峰,让人充满安全感。我们从扎马步开始,双腿微微分开,膝盖弯曲,重心下沉。不一会儿,双腿便颤抖起来,汗水顺着脸颊滑落,我却咬紧牙关坚持着,如同不屈的勇士。接着是出拳练习,凌大师兄示范标准动作,手臂伸直,拳如流星般快速击出,带起风声。那拳头仿佛有千钧之力,刚猛而有力,每一拳都像是要打破虚空。我努力模仿,一次次重复,力求每个动作精准有力,仿佛在雕琢一件珍贵的艺术品,又似在打磨一颗璀璨的宝石。

有时,大师兄还会展示一套长拳,只见他身形矫健,如龙游四海,虎跃山林。起势如雄鹰展翅,威风凛凛;出拳似闪电破空,迅猛无比;踢腿像旋风扫叶,刚劲有力。一招一式,干净利落,让人目不暇接。

练完武后,我和三哥在公园大门口外的临街食店,花不到一毛钱,吃馒头、喝稀饭,偶尔加点酱油泡饭,却满是满足。吃完早餐,三哥去鹅岭中学上学,我则回到遗爱祠小学。晚上,我又赶到鹅岭印制二厂家属区刘志新老师家,在门口长通道处,和老师的一双儿女一起练习压腿、站桩等基本功。那时练外家拳,必须过压腿这一关,只有拉开腿筋,全身才能灵活自如。回到家,三哥用长凳子帮我把脚用皮带捆起来,脚跟还垫着砖块,疼痛瞬间袭来,仿佛腿要被撕裂。但我深知,唯有经历这般痛苦,方能真正成长。我紧咬嘴唇,强忍疼痛,汗水湿透衣衫,只为拉开腿筋,让身体更加灵活,这过程犹如受“老虎凳”之刑,又似在经历一场艰难的蜕变。

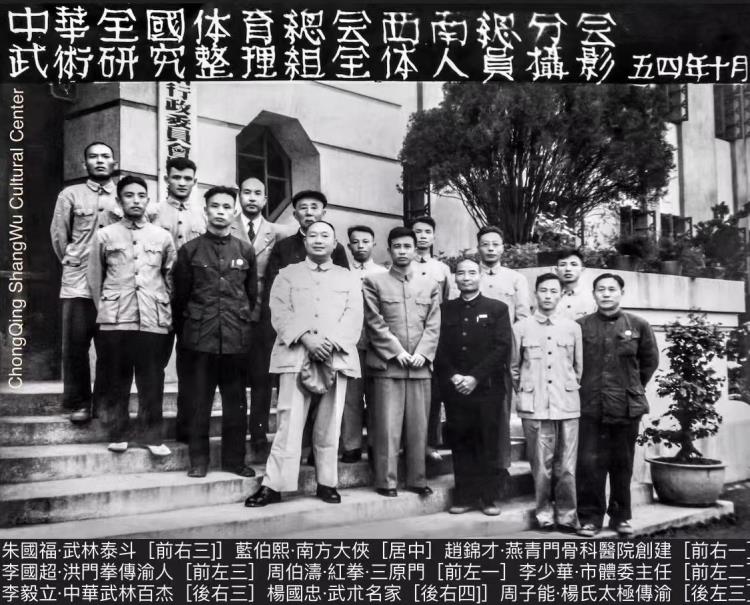

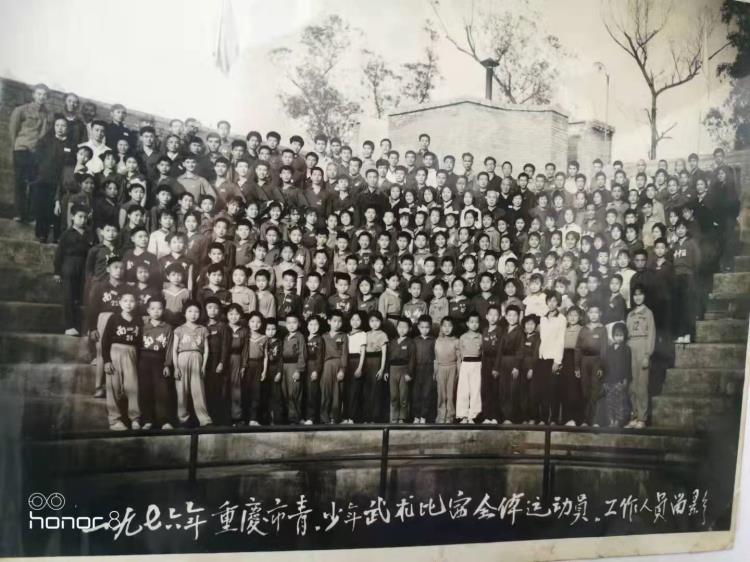

那时,老师们免费教拳。若收费,我家根本负担不起,我也就无缘这段习武经历。当老师看到我的基本功扎实后,便介绍我到大田湾业余体校训练。那里的总教练李毅立老师是刘志新老师的姐夫,为人和蔼可亲,十八般武艺样样精通,堪称渝州武林第一人。今年六月,我参加了李毅立老师的一百周年诞辰纪念活动,深切怀念他的尚武精神。武校还有两位如大姐姐般的好老师,林文杰和张培莲老师。记得当年林文杰老师怀着大女儿,还大着肚子在市体育馆外带领我们练拳习功,令人敬佩不已。她就像一盏明亮的灯塔,在我们前行的道路上闪耀着温暖的光芒。在武校那几年,我们在林文杰和张培莲两位老师的带领下习武成长。唐永年师兄刻苦勤奋,蒋蕴黎师姐动作优美标准,还有肖世琼、郭小志、杜先明、李武、陈正英、李晓莉、黄勇等伙伴,我们一起训练、一起表演,那段时光无比快乐。

然而,当年习武不能当饭吃,进入高中后,我渐渐退出武林,回归学业。但武术的种子早已在心中生根发芽,从未消失。18 岁那年,1981 年我进入交院工作。听武校老师们说,交院教体育课的刘鸿友老师武艺高强,我便前去拜访。讲述自己的习武经历后,刘老师欣然应允。下了班,我从黄沙溪步行近一小时到大坪九坑子里的红军院小区,在老师家室外坝子跟他练拳。当时,老师的儿女和几个师兄也在习武。1984 年,交院整体迁至南岸区七公里,由于工作原因,我在习武的道路上开始自行修行。

刘鸿友老师的武术人生精彩纷呈。他是重庆垫江牡丹之乡人,幼年因体弱多病,随父母到重庆谋生。来到重庆后,常被渝中区人民公园的习武场景吸引,慢慢喜爱上武术,并自学少林拳。50 年代,拜刘健龙老师学习三原门(红拳),在老师悉心教导下,逐步掌握红拳、少林拳等拳术。他积极参加重庆的少年武术比赛,多次获奖,还经常参与市中区文化馆组织的武术表演活动。后随父母到成都,有幸受到太极拳大师李雅轩启蒙。60 年代从军期间,怀着对武术的执着追求,广寻名师,吸取武林各派之长,深得武术大师蔡龙云喜爱。在此期间,擅长形意拳、华拳、通臂拳和九节鞭等。70 年代初,师从上海太极拳大师李仁柳先生,学习吴式太极拳及太极推手技艺。他深研拳理拳法,结合易经、老庄之学、人体运动生物力学,融会贯通,深得吴式太极精髓及太极健身养生之益。通过长年勤习太极拳,功夫日益精湛。

刘鸿友老师在部队当侦察兵时,将所学武功充分运用到各项任务中。因武术功夫好,被部队聘为武术教员,还被推荐参加上海工农兵上讲台活动,被上海武术学院聘请为武术教练。在即将退役时,因热爱武术事业,于 1978 年被上海武术学院推荐到成都体院,后调任重庆交通学院。在学校任教期间,不仅武艺高强,更有一颗无私奉献的心。积极传播武术文化,教授学生练习太极。踊跃参加重庆武术界各项活动,参与重庆武术运动管理中心组织的太极拳一级社会辅导员培训教学,为推动太极拳的普及和提高贡献力量。还参与编撰《重庆市武术志》,在重庆市老年大学和重庆市图书馆等企事业单位业余教授太极拳,在重庆电视台“健康大讲堂”栏目讲太极健身养身功法,受邀重庆人民广播电台“精彩人生”专访栏目,畅谈“太极养生”的密码。常年周日在大田湾体育场免费传授太极拳,学生成千过万,遍及国内外。

2015 年,工作稍显轻松,我再度回到刘鸿友老师身旁,开启了改练太极之路。彼时方知,刘鸿友老师历经数十载修炼,已然成为吴式太极拳的杰出传承人之一,更是重庆武术界德高望重的老前辈。1998 年,他被中国武术协会评为中国武术七段,担任重庆武术协会常委、重庆市太极拳协会副主席兼秘书长,多次担任重庆市传统武术精英赛总裁判长,亦是重庆吴式太极拳健身俱乐部的总教练。他就像一座巍峨的高山,让我们这些后辈敬仰不已。

在交院交大的时光里,我也时常协助老师举办赛事等事务,深深感受到老师对我的关怀。每周日在大田湾体育场旁边,和老师的一众弟子、学生一起练习,其乐融融。每次驾车送老师回交大家里,我虽言语不多,但心里明白,从老师的点滴指导中,能感受到他真心想把一生的太极精髓传授给我们。我与老师交往四十余载,他殷切希望在我们学生当中有人能继承发扬吴式太极。确实,我心向往之,却力有未逮。要练好太极,首先需坚持与执着,再加上老师的悉心指导。俗话说,太极十年不出门,要练好绝非易事。要练好太极,不仅要勤加练习,更要将太极思维融入生活,还要用心体悟,一层功夫一层感悟,在太极理论上深入学习领会,力求做到生活中无处不太极。

“太极者,无极而生,动静之机,阴阳之母也。”太极所蕴含的深刻道理,在我的武术历程中不断得到印证。从最初艰苦的外家拳训练,到后来对太极的感悟,不正是从有到无,再从无到有的过程吗?动静之间,我学会了坚持与忍耐;阴阳相济,我懂得了平衡与和谐。“一阴一阳谓之道,一动一静谓之理。”在武术的世界里,我体悟着这古老的智慧,它如同一盏明灯,照亮前行的道路;又似一把神奇的钥匙,开启了我心灵的大门。

去年 10 月,刘鸿友老师在弥留之际,我到医院看望他。**在病床前,老师躺在床上已说不出话来。我拉着他的手,满含热泪地对老师说:“老师,你一定要好起来,我这个学生还没有出师哟!”同时,老师将手靠着我的手,用太极推手的方式动了起来,当手腕与手腕相互缠绕化圆时,我深感老师心里那无声的语言。老师虽不能讲话,但他心里想要表达的是,无论是人生还是太极,都需要我们一辈子去感悟。

“武德比山重,名利草芥轻。”武术不仅仅是身体的技艺,更是心灵的修炼。它教会我们谦逊、坚韧、勇敢,让我们在追求强大的同时,不忘内心的宁静与善良。

武术,似岁月长河中的璀璨明珠,照亮我的人生旅程。它赋予我坚忍的意志、自律的品质、包容的胸怀。那一招一式,不仅是身体的舞动,更是心灵的修行。在武术的世界里,我找到了自我,感悟了人生。它如同一股清泉,流淌在我的生命中,滋养着我的灵魂;又像一阵和煦的春风,抚慰着我的心灵。

如今,时代浪潮滚滚向前,武术的发展既面临挑战,也迎来机遇。快节奏的现代生活让人们倾向于便捷的运动方式,武术似乎显得有些“古老”和“耗时”。然而,人们对健康和传统文化的关注度不断提高,又为武术的传承与发展提供了新契机。我们应重视武术文化的传承,培养新一代武术人才,让武术这一瑰宝在未来继续绽放光彩。同时,可创新教学方法,利用互联网等现代科技手段推广武术,让更多人了解和喜爱武术。

我愿在武术的道路上继续前行,让这份独特的情缘延续下去,为武术的未来发展贡献自己的一份力量。

审核:薛成毅