时间:2025/3/24 17:55:39 来源:冷宽

分享到微信朋友圈

作者:冷宽

编者按:收到雷锋生前战友冷宽将军《回忆接雷锋入伍的军务参谋戴明章》的文章,编者反复阅读,夜不能寐。回忆文章充满深情,朴实生动,感人至深,动情之处,不免落泪。文章给人们的教育启迪诸多,编者在此有感而发,写下“两个感动”:首先,为戴明章同志当年在接雷锋入伍时,敢于担当负责、实事求是的精神和一生执着学习弘扬传承雷锋精神的事迹所感动;第二,为本文作者冷宽将军撰写此文所感动。殊不知,一篇长达7000多字的文章,出自于一个在住院养病期间、又不会用电脑全凭手写的80多岁老人之手,其战友情深、精神毅力与文章主人翁一样令人敬佩与感动。雷锋战友与雷锋精神血脉相连,雷锋精神世代传扬。现将冷宽将军回忆戴明章的文章编发于此,以飨读者。

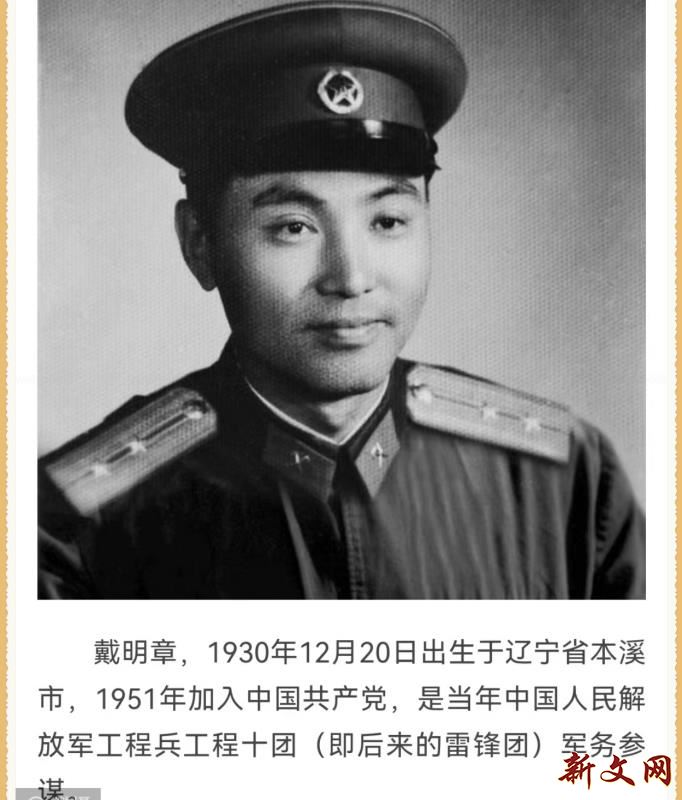

戴明章同志是1930年12月出生,1949年2月参加革命工作,1951年3月加入中国共产党的一名老同志。戴明章同志是老一代的雷锋人,他在40多年的时间里,一直以雷锋为榜样,默默地弘扬雷锋精神。他处处事事严于律己,好学上进,生活简朴,克己奉公,多次被评为先进。在部队荣立三等功三次,多次被评为先进标兵。到地方后,先后被抚顺市委直属机关、公司党委评为学习毛主席著作积极分子、五好干部、先进工作者、先进党支部书记、优秀班主任、精神文明先进个人。被抚顺市委组织部、市老干部局授予余热发挥贡献突出者,被抚顺市委市政府授予学雷锋标兵、关心下一代工作先进个人,被辽宁省关工委、省委组织部、老干局、人事厅授予关心下一代工作先进个人,从部队到地方受到各类表奖40余次。戴明章同志是我的老上级、老战友,更是我入伍的接兵人、入党介绍人,他在团司令部任军务参谋时,我曾任见习参谋,在一起工作多年,他言传身教,使我受益终生。

慧眼识珠接雷锋

关于雷锋是怎样入伍的众说纷纭,甚至有的说雷锋是通过关系直接找到团长才入伍的,这是对历史的歪曲。戴明章是接雷锋入伍的亲历者、经办者,对接兵的全过程都在日记中有比较详实的记载,并在1993年3月写过一篇近两万字的回忆文章《忆雷锋参军》,非常详实地回忆了当年接雷锋入伍的全过程,用历史真实记录了真实的历史,给我们提供了权威而珍贵的历史史实。

1960年上级确定我们团春季征兵的地点为辽宁省辽阳市及其管辖地区。为做好新兵应征工作,组成了由营长荆悟先和教导员李恒基组成新兵营,戴明章代表部队领导对接兵工作负全面责任,临时担任新兵营参谋、党委委员,并指派团司令部见习参谋龚耀明协助工作。

戴明章是雷锋团第一个最早接触雷锋的人。他第一次与雷锋接触是在1959年12月20日新兵体检时。他在当天日记中写道:“体检的新兵主要是弓长岭矿的青年,操场上三五成群都怀着不安的心理,向体检完的青年问东问西,尤其一大伙人围着一个不太高的小伙子,看着他挥舞着小拳头讲述过去家庭如何贫困,怎样受帝国主义压迫,表示参军是为了保卫祖国,为弟兄报仇,慷慨激昂,豪情满怀。当他见到我,就凑拢过来,用手拉着我的衣襟,死命缠着我,非要我批准他当兵不可,逗得周围的人们哈哈大笑。经我询问,别人告诉我这个小伙子叫雷锋,可以看得出来他是一个好青年,是对解放军无限热爱的。”雷锋虽然表现出众,但入伍却很不顺利。1960年1月2日,初检合格的青年开始报到集中。戴老后来回忆道:“大约十点左右,忽然接到报告,分给我部的弓长岭矿的新兵正在大门外列队等候安排。于是,我们急忙出门迎接,这21名初检合格的青年排成两路纵队,站在最前面的正是雷锋,因为年前在体检站我与雷锋打过照面,这次见面彼此都会心地笑着,可以看得出来,他精神饱满,充满着幸福和欢乐。他头戴一顶黑皮火车头似的棉帽,额前露出一朵刘海儿,上身穿黑色皮夹克,斜挂着红绸,胸前系着一朵大红花,下着一条蓝色料子裤,脚穿一双黑色皮鞋,右手提着一个棕色小皮箱,显得格外神气,特别引人注目。”新兵集中的当天,陆续换发了新军装,但有的身体条件一般合格,有的政审方面还缺少必要的手续。这些人被编入预备队,列入复查的对象,对他们暂不能换穿军装,在预备队员中就有雷锋,他急得团团转。紧跟着兵役局的余新元政委一步也不离开,采取抓住不放的对策,领导只好给他临时选定了一个合适的用场。当天快要开晚饭的时候,戴明章正在聚精会神地核对新兵花名册,突然辽阳市兵役局余政委手拉着雷锋进到屋里,笑着说:“戴参谋你正忙呢,我给你送来一个小便衣通讯员。这个小雷锋老是跟着我不放,闹着非要当兵不可,你看怎么办?我看你先收下,完了再说。”余政委转身走出房门。此时的雷锋用一种期盼渴求的眼神儿直盯着戴明章,也许不知道该说什么才好,而戴明章却完全能够从他的眼神儿里窥探出他内心的活动。面对这个比谁都渴望当兵的小青年,戴明章默默地思索着,屋里的空气变得凝固起来。还是雷锋机灵,他像一个训练有素的战士似的,首先开口:“戴参谋,已经开晚饭了,走,吃饭去吧,我给您拿碗。”他的语音中带有明显的湖南口音,把“吃”说成“呲”。在去食堂的路上,他紧跟着戴明章,不时地用手拉拉戴明章的衣襟,央求说:“戴参谋,这回可以确定我当兵了吧,老首长余政委叫我给您当便衣通讯员,若是您让我换上军装,我不就是部队的正式通讯员了吗,对吧?我行,我还在家乡县委当过公务员呢。”戴明章侧脸看着雷锋,雷锋的神情似乎在说,反正余政委把我交给你了,怎么着你也得让我当上兵。在路上遇到了新兵营荆营长和李教导员,戴明章向他俩简短地说了一下余政委送来雷锋的情况,教导员李恒基一向是一个好说好笑的活跃人物,他看了看戴明章身旁的雷锋,用地道的山西口音说,这个娃还怪机灵的呢,并问雷锋你为啥要当兵呢?这一下子打开了雷锋的话匣子,他滔滔不绝地讲起了旧社会,全家如何受尽了苦难,是共产党解放了他的家乡,他才有今天的幸福生活。突然他话题一转:“营长、教导员、戴参谋,你们不知道啊,我为了要当兵什么东西都不要了。矿里的李书记不让我走,我就找辽阳市兵役局。讲给你们听吧,余政委的家我都去找过,反正我就是一心要当兵,连余政委的家属都同情我,可是她说了不算。”说完这句话,雷锋嘿嘿一笑,接着又说,“不然的话,能让我给你们当便衣通讯员吗?现在我知道了,你们三位就是说了算的接新兵的首长,你们就让我当兵吧。”他的话像连珠炮似的逗得三人直笑。后来荆营长用玩笑的口吻试探地问:“我们都不同意接你当兵,那怎么办?”雷锋骤然紧张起来:“你们不接我自己去,你们带新兵回部队,我就跟到部队去。”他的话语是那样天真无邪,他的样子就是那样惹人喜爱,可见雷锋铁心当兵了。在新兵集结点的6天里,雷锋始终与接新兵的首长们朝夕相处,从未离开过。新兵营营部在一个大教室里,用书桌儿铺起来当床,雷锋就睡在戴明章的身边,从白天工作直到晚上休息,他都形影不离戴明章,给戴明章留下了刻骨铭心的印象。在那段紧张的日子里,接兵人员经常通宵达旦,彻夜不眠。1月2日夜里,当戴明章等人开过会,疲惫不堪地返回营部休息时,发现他们每人睡铺前都摆放着一盆儿热气腾腾的洗脸水。正在大家疑惑时,雷锋说话了:“首长辛苦了,请首长洗脸、烫脚吧。”雷锋简短的话语,朴实的行动,让人感到温暖和安慰。戴明章等人互相对望着,无不产生一种难以言表的感激之情。龚耀明首先说了一句:“嘿,雷锋这个小鬼还行啊,还真是一个勤快的小通讯员。”第二天清早,当首长们起床时,只见床边洗脸盆里已盛满了热水,毛巾搭在脸盆边沿上,旁边的杯子也装满了温水,已经挤上牙膏的牙刷横放在杯子上,不用说,这一切又都是雷锋做的。这还不算,自从有了雷锋,几位首长的内务整理、打扫室内外卫生等活儿全被他包揽下来,整天里里外外忙碌着。戴明章是一个爱好文体活动的人,尽管在那些日子里忙得不可开交,他每天中午总要挤出一点时间在干校的滑冰场上滑冰。每逢这时,雷锋就像小弟弟似的为戴明章背冰鞋、看衣服,戴明章在冰场上滑冰,守在冰场边上的雷锋总是被许多人围拢着,听他用激昂的语调进行应征入伍、保家卫国的宣传。期间,雷锋还在矿报上发表了《我决心应招》的参军申请书。但当时征兵政策规定有两条非常严格,一是年龄限制,前后差一天也不准接,二是政审表盖章不全不能征。雷锋体检时虽然个子不高,体重不足百斤,但长得结实匀称。雷锋当兵遇到的问题并不是身体条件,而是另有原因,雷锋没有政审表。当初检合格的大多数人员都穿上军装时,雷锋依然是一个便衣通讯员,这时的雷锋只能用急得像热锅上的蚂蚁来形容。戴明章几次同辽阳市兵役局的季助理员联系,得到的答复是厂里保卫部门不给出具政审表,原因是雷锋进厂时没有原始档案,这是一个重要的问题,谁敢冒这么大的风险接收一名未经严格政审的新兵呢?在这关键时刻,戴明章起到了关键作用。他认为,“雷锋在新兵集中那段时间确实表现出众,再加上和接兵人员结下了深厚的感情,我们愿意为他当兵出力,参谋参谋就应该又参又谋。只要不违反原则,遵照领导意图去做,就不怕负责。”于是在1960年1月7日晚,戴明章通过军用长途电话向营口驻地吴海山团长报告了雷锋的情况,并请示说:“我已决定带回雷锋。”吴团长果断地说:“一切由你军务参谋看着办好了。”“我向荆营长、李教导员通报了与团首长通话的这一情况,准许让雷锋占用我掌握的一个新兵机动名额,在名册上填上了雷锋的名字,最后向辽阳市兵役局递交了358名新兵名册。当日深夜,也就是新兵即将出发前8小时,通知雷锋换上了新军装,雷锋高兴地简直发了狂,手舞足蹈,眼里噙满了热泪,我们也都情不自禁地流出了眼泪,大家和雷锋一样高兴得彻夜未眠。”后来为了给雷锋补办政审手续,戴明章于1960年1月13日又从营口赶赴辽阳市兵役局。兵役局的同志说:“戴参谋你真敢干,要不是你大胆决断,雷锋这个兵就根本当不成了。他一心想当兵,实现了这个夙愿,真得感谢你啊。你不知道,弓长岭矿不出具雷锋的政审表,不是因为雷锋没有档案,而是因为他们的李书记舍不得放他走,想通过说他没有档案,把雷锋留住。”戴明章这才恍然大悟。

1960年1月8日中午,雷锋和一同入伍的新兵乘火车到了部队驻地营口市,下午即参加了团里举行的“热烈欢迎新战友大会”。雷锋在大会上代表新兵讲了话,表示了决心。就这样,雷锋以强烈的爱国之心和报国之志,感动了兵役局和地方领导,也感动了部队接兵的同志,终于参军入伍,实现了他梦寐以求的夙愿,开始了他为期近两年零八个月的军旅生涯。从一个先进的青年工人成长为一名伟大的共产主义战士,成为中华民族不朽的道德丰碑,时代的楷模,给我们留下了宝贵的精神财富——永恒的雷锋精神。

行程万里写雷锋

戴明章同志自接雷锋入伍后,就与雷锋结下了不解之缘。他对雷锋深厚的情感和对雷锋精神的执着追求,变为学习雷锋、传承雷锋精神的巨大动力。他先后编辑出版了《走进雷锋》、《知雷锋 学雷锋》等著作,还参与了《忆雷锋》、《雷锋志》等书的编审工作。在全国16家报刊上发表有关雷锋题材的文章数十篇,特别是编著了80万字的巨著《回忆雷锋》。作为接雷锋入伍的戴老,他与雷锋的情缘并没有随着岁月流逝。雷锋用生命焕发出来的共产主义精神,越经时光的洗炼,越在戴老的思绪里放射出永久的异彩。在他离职休养后,他就立下了一个心愿,要在自己的有生之年,为雷锋,也为了后人,撰写一部既有史学价值,又有史料价值的雷锋传记。当他看到以往有的描写雷锋的著作中,内容取材上存在着许多以讹传讹之处,而且在雷锋的成长史中尚存在许多鲜为人知的故事,越发加大了他更正谬误,补充空白,让雷锋精神世世代代传下去的决心。

为真实反映雷锋光辉的一生,原沈阳军区工程兵几位老领导建议出版一本写雷锋的新书,工程兵主任王良太将军指出:“趁一些年事已高的老同志大多健在,要发动那些和雷锋曾在一起生活、学习、工作过的亲属、老师、同学、同事、战友,用自己的亲身经历和体会,更加客观地、全面地把雷锋事迹实事求是地写成一本书,不只听凭哪一个人的采访撰写,而是用每一个同志的亲眼所见,由他们自己撰写合编成书,这样才能更进一步完整地宣扬雷锋的光辉形象。”而《回忆雷锋》区别以往的书的最突出的不同点,在于它不是出自某一作家之手,也不是某一新闻记者的专题采访,书中的撰稿人都利用他们亲身经历、亲眼所见的主要内容,从各个历史时期的不同角度,如实地记述雷锋生活中的每个侧面。他为了取得第一手材料,自费两万余元,沿着雷锋的足迹跟踪采访知情人,行踪遍及湖南、湖北、浙江、江苏、江西、山西、广东、广西、北京和辽宁等13个省(市)的20余座城市,行程12000多公里,采访和雷锋共同生活、学习、工作过的他的亲属、老师、同学、同事、领导、首长、战友以及辅导过的学生上百人,与141位知情人建立了联络网,沟通情况,反复核实史料。在编写过程中对外发函385件,96300多字,收到和处理来函203件。全书80多万字中,他**撰写的文字占一半以上。在此期间,戴老遇见有雷锋字样的报刊书籍就收集,或者设法收买过来。编写两年中几乎足未出户,夏季三伏天他坐在写字台前一写就是十几个小时,汗水浸透衣服,曾经三次累晕在书案前。抚顺市雷锋纪念馆得知戴明章编辑雷锋这本书的消息后,聘请他担任雷锋纪念馆名誉馆长和顾问。为了支持戴老,抚顺市雷锋纪念馆又于1994年3月5日邀请全国11个省市雷锋生前的亲友来抚顺,召开了《忆我和雷锋》座谈会。会上,戴老就编写《回忆雷锋》一书的动因、指导思想、编辑情况做了全面汇报,并且侧重讲述了自己采取自述写实的文体,在书中收集的雷锋生前亲友140余人回忆雷锋的文章,其中38人的文章是其他雷锋书籍上从未发表过的,而且选定了雷锋成长过程中十余件鲜为人知的历史史料。当一些研究雷锋史实的专家看到戴老的书稿后,盛赞这部巨著展现了雷锋辗转一生中广阔的社会生活画面,是目前为止启迪后人、弘扬雷锋精神的一部最完整、最详实的书籍。

为了将这部书推向全国,引起社会关注,抚顺市委宣传部长田庆祥、副部长宋绍忠在市雷锋纪念馆拟定的关于编印《回忆雷锋》一书的请示报告函文上签署了意见,呈报到中共中央政策研究室,中央政策研究室看到后,给予了高度重视,由原国务院副总理兼中国关心下一代工作委员会主任康世恩为《回忆雷锋》一书写了书名。由原中共中央顾问委员会委员、时任中国关心下一代工作委员会顾问曾志为《回忆雷锋》一书作序。

书稿写好了,但在《回忆雷锋》一书付梓出版前,戴明章又遇到了前所未有的困难,80余万字的书,出版4500册,印刷费就需4万余元。虽然抚顺市雷锋纪念馆向戴老资助了1万元,但尚有3万元的缺口。为此,戴明章和夫人倾尽多年积蓄,又向亲朋东挪西借,才凑齐了出版印刷工本费,终于使这部巨著公开问世,在社会引起强烈反响,被称为“雷锋事迹大全”、“最权威的雷锋史书”、“具有重要的史料价值”,对全社会宣传、学习雷锋起到了积极的推动作用。根据广大读者的要求,受戴明章同志遗孀邹荣女士的委托,中国社会福利基金会学雷锋基金管委会与解放军出版社,合作再版了《回忆雷锋》。

《回忆雷锋》这一巨著最大的特点就是求真求实,对每一个采访者都进行认真核实,不落过每一个细节。如关于寻找黄丽这个人的真实身份问题。1958年雷锋离开家乡前夕有一个署名黄丽的人赠给雷锋一个烫金塑套笔记本,上面有350多字的临别赠言。这个黄丽到底是谁,引起了作家陈广生、胡道明、戴明章等人的关注,他们一直在寻找黄丽。胡道明在1991年春天找到了可能是黄丽的王佩玲,但她一直不认可。时间一晃就到了1996年。戴明章接连写了十多封信恳劝王佩玲,信中言语情真意切,“我们这些雷锋成长的见证人都已年近七旬,来日不多,找不到黄丽何以告慰雷锋的亡灵?”王佩玲读后心潮起伏,寝食不安。经过再三考虑,王佩玲给胡道明写了一封信,认可了写赠言的黄丽就是她。最终,《回忆雷锋》中刊登了王佩玲写的回忆文章《雷锋与保尔柯察金》,并全文刊登了她给雷锋的临别赠言。

为了继承戴老的遗志,更好地弘扬雷锋精神,戴明章夫人邹荣女士将《回忆雷锋》一书手稿和戴老收集整理的雷锋文史资料全部捐赠给了抚顺市档案局。幸运的是档案局不负众望,付资出版了20万字的《回忆雷锋》续篇,仍署名戴明章编著,里面刊登了雷锋书信、赠言、题字、合影等珍贵史料和近40位雷锋成长的见证者和雷锋精神传人的宝贵史料,这是对戴老在天之灵的告慰。

呕心沥血讲雷锋

1990年12月戴老离休后,作为当年接雷锋入伍的戴明章同志始终高举雷锋精神的旗帜,把学雷锋、做雷锋、宣传雷锋精神作为崇高的精神追求。他以弘扬雷锋精神、关心下一代健康成长为己任,不遗余力,不顾年事已高,先后到中共中央宣传部机关、江西、山西、陕西、浙江、山东等多个省市的党政机关、解放军、武警部队、企事业单位、大专院校、中小学校做雷锋事迹报告。并先后被北京育才学校、葫芦岛市广播电视大学、太原市师范专科学校、南昌铁路局团委453/4次列车等单位,聘为辅导员和学雷锋顾问,在全国各地作雷锋事迹报告336场,观众达16万人次,受到社会各界的广泛赞誉。

戴老不仅在国内讲雷锋,还把雷锋精神传播到国外。2000年,戴老赴澳大利亚探亲期间,将数月写就长达1.9万字的《雷锋——中华民族的骄傲》等4篇文章,送到当地很有影响的新闻媒体《东华时报》,全面介绍了雷锋平凡而伟大的一生。戴老的文章发表后,在当地引起很大反响。《东华时报》总编辑说:“雷锋身上有着独特的人格魅力,雷锋精神不仅属于中国,也属于世界。”

戴老讲雷锋因人施教。为了使雷锋精神深入人心,他讲雷锋都是根据每场报告的不同听众来组织不同的内容,包括不同的语言表达方式,如给孩子们作报告时,就说孩子们能听懂、喜欢听的话,通俗易懂,给年纪大的人作报告时,就讲些有层次、有深度、有哲理的话,深刻些。还紧密结合当时社会的形势、环境,所讲内容要有不同的侧重。这样,每一场报告都要在原来基础上书写不同的报告稿,在他简易书架里装满了几十年所有的演讲稿。

2006年毛主席为雷锋题词发表43周年,“3·5学雷锋纪念日”临近,戴老应邀要做六场回忆雷锋报告,当他去世时,正在改写给抚顺市50中学的报告材料。戴老夫人邹荣大姐深情地对我说:“戴老是累了,他也想歇歇了。”她详细讲述了2月26日当时的情况,“这段时间他就没怎么休息,午睡都取消了,早晨四五点钟就起来,每晚写到半夜十二点多。那天早晨四点多,他就起床了写报告材料,我劝他别起这么早,他说他感觉有压力,报告材料一定要准备好。八点多,他走进卧室对我说,还有一点儿就要写好了,说完叠好自己的被子,告诉我去打豆浆,就走出了卧室。等一会儿,我没听到豆浆机运转的声音,以为他忘记了打开电源,就起身来到书房,我推开门,脑袋一下子炸了,看到他手拿着钢笔窝在椅子里不说话,还没写完的稿子放在桌子上。我扑到他眼前喊他:‘老戴!老戴!你说话呀!’他一动也不动。等急救人员赶到时,他已经停止了呼吸,当时发现他的嘴里还含着一粒救心丹,可能是他临终前感觉身体不好,含下了药,但为时已晚,突发大面积心肌梗塞去世。”就这样,戴老他走了,走在了学雷锋的路上。当听到戴老病逝的噩耗,我非常悲痛,专程赶到抚顺参加他的遗体告别仪式,送老战友最后一程。

戴老作为老一代雷锋人走了,但他的精神永在,我们永远怀念他!

主编:薛钦泽

审核:薛成毅